Galläpfel – ganz besondere Äpfel

Galläpfel – ganz besondere Äpfel

Eigentlich ist der Name recht irreführend, denn mit einem fruchtigen Apfel hat der Gallapfel gar nichts gemein.

Er sieht zwar farblich wie die Miniaturausgabe eines Apfels aus, findet sich jedoch meist an den Blattunterseiten des Eichenlaubs, im Frühjahr auch an kleinen Ästchen im Bereich der Knospen (sog. Knospengallen). Diese Gallen habe ich aber noch nicht so häufig gefunden wie die Herbstgallen an den Blättern. Die kleinen Gebilde werden auch als Eichengallen oder Blattgallen bezeichnet.

In jedem dieser kleinen Bällchen wohnt eine Larve der Gemeinen Eichengallwespe (Cynips quercusfolii). Sie sitzt im Innern der Galle in einer kleinen Kammer, dort verpuppt sie sich später auch und verlässt die Galle dann in den Wintermonaten. Aus diesen Gallen schlüpfen ausschließlich Weibchen, die nun wiederum die nächste Generation in die Knospen der Eichen ablegen wo im Frühjahr weibliche und männliche Gallwespen schlüpfen. Es gibt also bei diesen Arten jedes Jahr einen Generationswechsel mit je einer zweigeschlechtlichen und einer parthenogenetischen Generation.

(Parthenogenetisch bedeutet eingeschlechtliche Fortpflanzung. Dabei entsteht die neue Generation aus unbefruchteten Eizellen. Das geschieht durch die Einwirkung bestimmter Stoffe (Hormone) die die Eizelle zur Teilung anregen. – dieses nur so nebenbei)

Die Galle selbst besteht aus einer relativ festen Außenhaut und im Innern wie fester Schaumstoff mit vielen Fasern.

Gallen entstehen aus Wucherungen des Pflanzengewebes. Mit dem Einstich der Gallwespe ins Blatt gibt sie neben der Eizelle gleichzeitig Stoffe ins Gewebe ab, die das Wachstum der Galle anstoßen, wissenschaftlich ist das ganze noch nicht bis ins Detail entschlüsselt. Es ist jedoch erwiesen, dass hormonähnlich wirkende Stoffe die Wachstumszellen der Pflanze an der Einstichstelle verändern und so das Wachstum der Galle anregen. Später sorgt die Larve selbst durch Abgabe von chemischen Verbindungen für das Weiterwachsen der Galle, die bis zu 2 cm Durchmesser erreichen kann. Das besondere an den Gallen ist ihr hoher Anteil an Tannin, einem Gerbstoff mit dem sich die Pflanzen normalerweise gegen Fressfeinde zur Wehr setzen. So versucht auch die Eiche den Angriff abzuwehren und das durch die Blattvenen transportierte Tannin lagert sich in der Galle ein.

Die Gallen sind in ihrem Aussehen artspezifisch und meist leichter zu bestimmen als das verantwortliche Insekt.

Ein interessanter kleiner Ausflug in die Welt der Insekten. Doch das ist nicht der einzige Grund für dieses Thema im Blog der botanischen Malerei. Denn die Gallen haben besondere Eigenschaften. Aus ihnen wurde die sogenannte „Gallustinte“ hergestellt, die schon im Altertum verwendet wurde.

Die im Mittelmeerraum heimische Eiche Quercus infectoria wird besonders und gern von der Färber-Gallwespe (Andricus gallaetintorica) besucht, deren Gallen aus der Türkei in die ganze Welt exportiert wurden und aus denen die klassische Eisen-Gallustinte gewonnen wurde.

Eisengallustinte wurde bereits seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. Verwendet. Sie ist dokumentenecht und galt im Mittelalter als wichtigste Tinte. Ihre Verwendung geht bis ins 20. Jahrhundert. Besonders in Europa wurden viele Dokumente mit Gallustinte verfasst, aber auch die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika wurde damit festgeschrieben.

Neben dem Schreiben wurde diese Tinte auch für Zeichnungen verwendet.

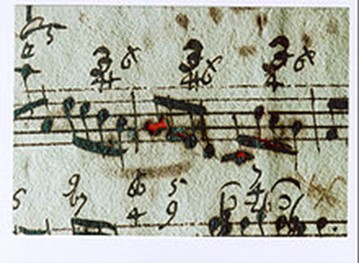

Leonardo da Vinci, Rembrandt, van Gogh benutzten sie und Bach schrieb einige seiner Werke mit Gallustinte.

Hergestellt wird sie mit getrockneten Galläpfeln, die zerstoßen und erhitzt ihr Tannin freigeben. Dieser Gerbstoff ergibt in Verbindung mit Eisen-II-Sulfat die Grundlage der Tinte. Gegen die Ausflockung wird Gummi arabicum zugefügt und auf dem Papier entsteht durch die Oxidation des Eisenanteils die schwarze Farbe. Aber auch die Gallustinte kann verblassen und so sind fälschlicherweise einige sehr alte „Rötelzeichnungen“ eigentlich Tintenzeichnungen gewesen. Ein weiterer Nachteil ist der sog. Tintenfraß, denn durch ungünstige Lagerung wandelt sich der Eisenteil in Schwefelsäure und zerstört so das Papier.

Ich hoffe das Thema hat euch gefallen und bei Gelegenheit werde ich mal mit einem alten Rezept für diese Tinte experimentieren und euch berichten.

Bis dahin bleibt gesund und habt eine schöne Mal-Zeit.